Di 25 novembre, patriarcato e femminicidi di Stato

Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha generato un’ondata di vicinanza, indignazione e rabbia, e ha riportato il tema della violenza maschile sulle donne al centro del dibattito pubblico. Eppure non è una novità: il 31,5% delle donne italiane dichiara di aver subito una qualche forma di violenza maschile (verbale, fisica, psicologica, economica, sessuale) nella sua vita (ISTAT); i femminicidi registrati nel 2023 sono 106, in media uno ogni tre giorni, e già Giulia non è l’ultimo nome della lista – lunedì Rita Talamelli è stata uccisa dal marito. C’è da chiedersi perché proprio questo femminicidio abbia toccato così tanto tutte e tutti: per la “normalità” dei protagonisti, per l’idea della sedia vuota nel giorno della laurea, per la settimana di attesa in cui tutte abbiamo sperato che non fosse successo quello che già sapevamo.

Ma anche, in parte, perché in questa storia c’è una famiglia che nel dolore ha scelto di raccontare il proprio lutto non solo come personale, ma anche nella sua dimensione collettiva e politica. Alcune persone in questi giorni hanno paragonato la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, a Ilaria Cucchi, e non penso che sia fuori luogo: nella differenza delle situazioni sono due sorelle che hanno scelto di usare la visibilità e il diritto di parola loro concesso nel lutto per chiedere giustizia, per denunciare delle dinamiche sistemiche, per esigere un cambiamento per tutte le persone che potrebbero essere le prossime vittime dello stesso sistema.

Ed è proprio dalle parole di Elena Cecchettin che voglio partire, perché non potremo mai averle sentite e lette abbastanza. In alcune delle tante e belle piazze in cui sono stata in questa settimana ho sentito dire che una delle cose che ha fatto la differenza è che dall’altra parte del microfono questa volta c’era una compagna, una sorella; che se in questi giorni (almeno in parte) si sta sviluppando un discorso più profondo sulla violenza di genere anche sui media mainstream è anche grazie al fatto che lei ha scelto di parlarne in questo modo.

“Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è un’eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c’è. I «mostri» non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. La cultura dello stupro è ciò che legittima ogni comportamento che va a ledere la figura della donna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene nemmeno data importanza ma che di importanza ne hanno eccome, come il controllo, la possessività, il catcalling. Ogni uomo viene privilegiato da questa cultura.

Viene spesso detto «non tutti gli uomini». Tutti gli uomini no, ma sono sempre uomini. Nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società che li privilegia tanto. È responsabilità degli uomini in questa società patriarcale, dato il loro privilegio e il loro potere, educare e richiamare amici e colleghi non appena sentono il minimo accenno di violenza sessista. Ditelo a quell’amico che controlla la propria ragazza, ditelo a quel collega che fa catcalling alle passanti, rendetevi ostili a comportamenti del genere accettati dalla società, che non sono altro che il preludio del femminicidio.”

Una premessa, che spero diventi a un certo punto non più necessaria: quando si dice che sì, è un problema di tutti gli uomini, non si sta dicendo che tutti gli uomini sono stupratori, femminicidi, molestatori. Lo sappiamo.

La violenza di genere è un problema strutturale

Quello che si sta dicendo è che la violenza di genere è un problema strutturale; che la cultura patriarcale in cui siamo tutti e tutte immerse e cresciute plasma un sistema di stereotipi e privilegi che condizionano le nostre vite. Quello che si sta dicendo è che la violenza sulle donne è sempre agita da uomini. Non si vuole colpevolizzare, ma responsabilizzare, e c’è una differenza. Il punto è la richiesta, fatta sì a tutti gli uomini, di riconoscere la violenza e le discriminazioni di genere nella vita di tutti i giorni, un passaggio che per noi donne e per tutte le persone non conformi al modello patriarcale è stato obbligato.

Noi ce ne siamo accorte da bambine, con il dress code nelle scuole, perché le nostre spalle potevano distrarre i nostri compagni di classe, perché se un bambino ci tirava i capelli o ci prendeva in giro era perché gli piacevamo. Ce ne siamo accorte la prima volta che abbiamo ricevuto commenti e fischi indesiderati per strada, che siamo state toccate da uno sconosciuto sul pullman o in discoteca, che ci hanno dato delle tr*ie per come abbiamo scelto di vivere il nostro corpo e la nostra sessualità. Ce ne accorgiamo tutti i giorni, quando tornando a casa la sera non teniamo le cuffie per essere pronte a notare se c’è qualcuno, quando teniamo le chiavi di casa strette in mano nell’eventualità di doverci difendere, quando ci chiediamo se per come siamo vestite ci troveremo in pericolo, o sminuite, o sessualizzate; quando mandiamo la posizione in tempo reale alle amiche se andiamo a un primo appuntamento, quando ci avvisiamo a vicenda che sì, siamo tornate a casa (perché sappiamo che potremmo non farcela); quando ai colloqui di lavoro viene chiesto se abbiamo intenzione di avere figli (è illegale!), quando veniamo giudicate per la scelta di avere figli o di non averli, di conciliare essere lavoratrici e madri o di stare a casa con i figli. Ce ne accorgiamo tutti i giorni, e questa lista potrebbe andare avanti ancora per molto, con esempi molto peggiori.

E che sia chiaro, questa violenza sistemica non si esercita solo sulle donne, ma anche sugli uomini, in forme diverse: “non fare la femminuccia”, non esprimere le tue emozioni, dimostra di essere un vero uomo, rispecchia quell’ideale di mascolinità che oggi riconosciamo come tossica. Se sei uomo il sistema giudiziario ti giudicherà più pesantemente, avrai maggiori probabilità di finire in carcere o di perdere la casa, sarà più difficile ottenere la tutela dei tuoi figli se ti separi dalla tua compagna o da tua moglie, sarai ancora meno creduto delle donne se denunci una molestia o una violenza sessuale; se avrai dei figli, avrai un congedo parentale di soli 10 giorni, con un’estensione facoltativa (raramente richiesta); e di nuovo la lista degli esempi non si esaurisce qui.

Un’unica matrice, sociale e culturale: il patriarcato

Tutto questo ha un’unica matrice, sociale e culturale, che è il patriarcato come sistema culturale di potere: la violenza di genere non si esplicita solo in stupri, violenze sessuali e femminicidi, ma è molto altro. Uno dei modelli concettuali più usati per raccontarla è una piramide, in cui il vertice (appunto stupri, violenze sessuali, femminicidi), è sostenuto e legittimato da tutto quello che ci sta sotto, che viene prima: catcalling, victim blaming, stereotipi di genere. Questi comportamenti sono quelli che, se fatti notare, vengono liquidati come “solo delle battute”: non lo sono.

Non lo sono, e la responsabilizzazione che si chiede agli uomini è proprio questa: da un lato, l’autocoscienza, la decostruzione degli stereotipi e dei privilegi nella propria quotidianità con un cambiamento concreto; dall’altro, di essere disposti ad aprire conversazioni scomode con altri uomini. Non essere uomini violenti non è abbastanza per sentirsi assolti (è piuttosto il minimo indispensabile): serve decostruire anche le forme di violenza verbale, le “battute”, e serve parlare, perché rimanere in silenzio comporta stare dalla parte dell’oppressore, non dell’oppresso. Quando si chiama in causa la responsabilità collettiva maschile non si sta accusando ma si sta chiedendo un cambiamento, si sta chiedendo di diventare alleati.

Se volete essere con noi nella lotta femminista, partite da qui: leggete (consiglio caldamente “Perché il femminismo serve anche agli uomini” di Lorenzo Gasparrini come introduzione alle questioni di genere e “La volontà di cambiare: Mascolinità e amore” di bell hooks, se già masticate il tema), ascoltate le donne e parlate con gli uomini. È la stessa cosa che facciamo noi donne, è la stessa chiamata responsabilizzante collettiva, perché questa rivoluzione sarà solo se sarà condivisa.

Il femminicidio è un omicidio di Stato

“Il femminicidio è un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela, perché non ci protegge. Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere. Serve un’educazione sessuale e affettiva capillare, serve insegnare che l’amore non è possesso. Bisogna finanziare i centri antiviolenza e bisogna dare la possibilità di chiedere aiuto a chi ne ha bisogno.”

“Il femminicidio è un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela, perché non ci protegge. Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere. Serve un’educazione sessuale e affettiva capillare, serve insegnare che l’amore non è possesso. Bisogna finanziare i centri antiviolenza e bisogna dare la possibilità di chiedere aiuto a chi ne ha bisogno.”

Il femminicidio è un omicidio di Stato: proprio per la radice culturale e sistemica del problema servono soluzioni sistemiche, e l’accusa che viene mossa alle istituzioni e alla politica è di non aver contribuito abbastanza al cambiamento collettivo necessario.

Detto questo, la critica alla sinistra italiana è di non aver fatto abbastanza; quella alla destra di governo (pronta a rispolverare lo slogan Dio, Patria e Famiglia) è di star attivamente peggiorando la situazione. In questa sede, in un articolo già molto lungo e denso, mi limito ad alcuni esempi che concretizzano questa accusa allo Stato, e la richiesta di miglioramento.

In primis, l’aspetto economico: la destinazione dei soldi pubblici esprime la scelta di priorità dei governi – scelta politica, e in quanto tale legittima, ma anche criticabile e contestabile. C’è un dato che emerge in modo netto, evidenziato da ActionAid nel report “Prevenzione sottocosto”: pur nel complessivo aumento delle risorse destinate al contrasto della violenza di genere, c’è stato un netto taglio delle risorse destinate alla prevenzione, da 17 milioni di euro nel 2022 a 5 milioni nel 2023. È una scelta che riflette l’approccio emergenziale al tema rispetto all’investimento in soluzioni strutturali e di lungo periodo.

Parlando di soluzioni strutturali, uno degli interventi più necessari riguarda le scuole: l’Italia è uno dei soli 6 Paesi dell’UE in cui l’educazione sessuale e affettiva non è prevista nelle scuole, fondamentale per educare a consenso, sessualità e relazioni e per iniziare a decostruire gli stereotipi di genere. L’educazione non è neutra e, citando bell hooks, deve essere uno strumento di liberazione: serve formazione per i docenti, figure professionali, e tempo da dedicare. Su questo tema, il Ministro dell’Istruzione Valditara ha presentato mercoledì il piano “Educare alle relazioni”, che ha come obiettivo dichiarato il contrasto alla violenza di genere. Le disposizioni sono molto generiche e superficiali, e il piano si realizzerebbe con degli incontri di gruppo moderati da un docente, che però non sono obbligatori per le scuole, sono da svolgersi in orario extra-scolastico e necessitano del consenso degli studenti o dei loro genitori. Nonostante questi elementi di debolezza, questo piano sembrerebbe un passo avanti: questo prima di scoprire che il consulente del Ministero dell’Istruzione che ne è responsabile, Alessandro Amadori, ha scritto negli ultimi 5 anni due libri autopubblicati, dai titoli “La guerra dei sessi” (2020) e “Il diavolo è (anche) donna” (2018); mi astengo dal commentare.

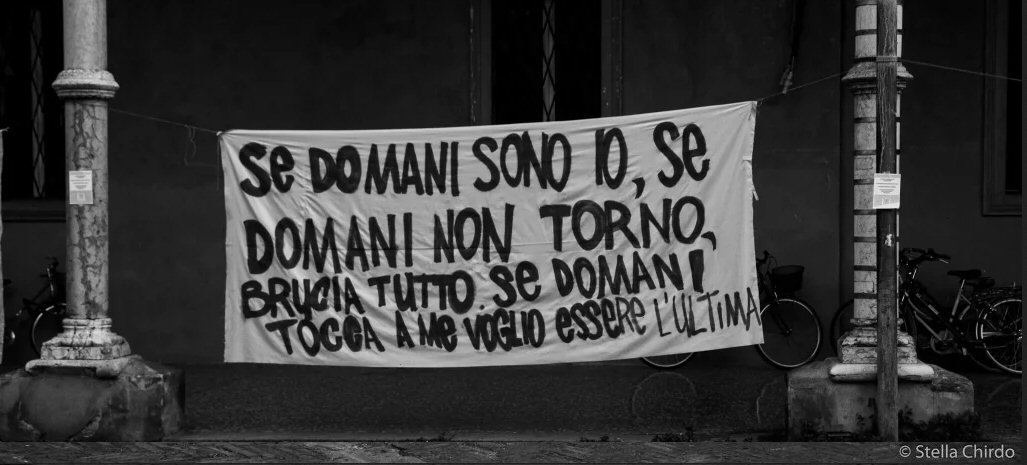

Un ulteriore passaggio in tema di sensibilizzazione e formazione deve riguardare le Forze dell’Ordine. Lunedì l’account Instagram della Polizia di Stato ha pubblicato un post riprendendo la poesia di Cristina Torres Caceres, diventata virale dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin: “Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”. Nel momento in cui chiudo l’articolo ci sono sotto al post più di 7.500 commenti, testimonianze dell’inadeguatezza delle Forze dell’Ordine: molestie subite da pattuglie in servizio, denunce sminuite e delegittimate, colpevolizzazione delle vittime e molto altro.

Un linguaggio inclusivo non è sufficiente, ma è necessario

Infine, un linguaggio inclusivo non è sufficiente, ma è necessario. Serve iniziare a usare il femminile per le cariche di potere, che suona male solo perchè non ci siamo abituati (la sindaca, la magistrata, l’assessora, la Presidente del Consiglio). Serve smettere di chiamare le donne per nome, come fossero amiche o vicine di casa, mentre per cognome si chiamano gli uomini nella stessa posizione; serve più di tutto smettere di legittimare discorsi colpevolizzanti delle vittime, di difendere l’aggressore, il bravo ragazzo innamorato che davanti a una rottura o a una laurea, esce di sé e la uccide, “per gelosia” o “perché l’amava troppo”. Sono narrazioni inaccettabili e tossiche, che riproducono la violenza patriarcale sulle vittime.

Il femminismo è radicale e intersezionale per sua natura, per la volontà di restituire voce e spazio alle persone marginalizzate, di sovvertire un sistema che si basa sulla sopraffazione e sulla violenza.

Ci sono moltissimi eventi in città tra oggi e domani per il 25 novembre: bene, perché la sensibilizzazione serve, ed è importante esserci, soprattutto nelle piazze, a farsi sentire da Messina a Roma a Torino, e anche a Ivrea. Meglio, però, se quest’ondata di consapevolezza mette radici e trova forma, e produce un cambiamento reale, un lavoro quotidiano e costante: e per farlo serviamo noi tutti e tutte, con le nostre voci e i nostri corpi, con tutto il nostro amore e tutta la nostra rabbia.

Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto.

Chiara Marcone