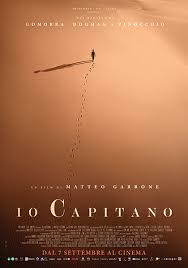

Il film di Matteo Garrone proiettato al Cineclub del Boaro

E’ un film encomiabile, di meritato successo, pluripremiato al Festival di Venezia e a quello di San Sebastian e che non ha vinto l’Oscar a Los Angeles, nella sezione come miglior film straniero, solo perché in concorrenza con “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, opera altrettanto degna di aggiudicarsi l’ambita statuetta.

E’ un film encomiabile, di meritato successo, pluripremiato al Festival di Venezia e a quello di San Sebastian e che non ha vinto l’Oscar a Los Angeles, nella sezione come miglior film straniero, solo perché in concorrenza con “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, opera altrettanto degna di aggiudicarsi l’ambita statuetta.

Ciononostante è un film che, pur incassando moltissimo, alcuni, stando alle mie personali indagini, non hanno voluto vedere. Perché? Perché di primo acchito veicola l’idea che la cinepresa porti il suo occhio oltre il sipario dell’accettabile, nel territorio che nasconde gli esiti più amari dell’emigrazione, viaggi della speranza insidiati dal pericolo di morire. Per distogliere lo sguardo, per evitare il confronto con le dolorose cronache sulle tratte dei disperati, sul loro calvario di spostamenti dalle bruciate terre africane alle incognite del mare aperto, molti se lo sono perso anche in questa recente occasione, fornita dalla proiezione al Cineclub del Boaro.

Ecco dunque le nuove paure che ci fanno temere la realtà, come se l’odissea dell’emigrante minacciasse le nostre residue certezze, compromettesse le posizioni del nostro relativo acclarato benessere. Chi ha ragionato in questi termini, e non ha visto il film, si è sbagliato perché il regista non ha inteso replicare, nel racconto delle immagini, i disastri che conosciamo sulle rotte del sogno emigratorio e si è tenuto lontano dal cadere nel tranello dei luoghi comuni.

Questa è la storia innanzitutto di due ragazzi senegalesi di nome Seydou e Moussa che non sfuggono né alla miseria né alla mancanza di lavoro, ma che semplicemente coltivano, nell’occidente, il sogno di poter diventare dei rapper creativi, delle star che cantano e compongono musica.

Il film è una specie di viaggio iniziatico che i due, cugini e poco più che adolescenti, compiono quasi inconsapevolmente, ma con coraggio, sulla via dell’emancipazione e della sfida all’ignoto. Il loro è un percorso di crescita e di affrancamento dai legami familiari che però non vuole abdicare alla tenuta dei sentimenti. Di qui il confronto netto tra le aspirazioni dei ragazzi e il cinismo dei trafficanti di nuovi schiavi, (chi ha detto, a proposito, che la schiavitù è stata abolita?). Di certo, la purezza d’animo dei due ragazzi, permeata anche di giovanile ingenuità e candore, rivela la forza della vita che non si arrende alle strategie del male. Seydou e Moussa rimangono integri e non corruttibili mentre, intorno a loro, le logiche brutali della violenza, del calcolo, le ragioni non solo sfrontate ma assassine, del guadagno a ogni costo, giganteggiano. I ragazzi hanno un’anima, gli sfruttatori di schiavi no, i ragazzi sognano, sperano e si fanno le ossa anche nella durezza dell’esperienza reale, i trafficanti sono soltanto macchine freddamente votate a concludere affari sulla pelle altrui.

Qui, nei territori dell’emigrazione spesso obbligata, le spire del capitale trovano nuove prede e nuove terre di conquista, prevalgono, egemonizzano, selezionano, fanno vittime, ma con i ragazzi, questa volta, non ce la fanno e qui si alza tutta la poesia del film, tutta la sua intensità. Dall’inizio alla fine, il film sussulta di emozioni forti, a cui fanno da supporto immagini spettacolari del deserto che gli emigranti attraversano stipati nei cassoni dei pick-up o a piedi sotto il sole implacabile. Il deserto divora velocemente le orme di chi lo attraversa, ma non risparmia la visione dei corpi consunti di chi non è riuscito a sopravvivere. Le tracce dei resti umani permangono, decomposizione e scheletri affioranti tra le onde gialle di sabbia, quasi un monito per chi ha osato l’ardire di spingersi tra le dune. I ragazzi, nella marcia, scorgono in quei poveri resti l’ombra sinistra della morte, l’unica che il deserto contempli e rispetti. Per gli autisti, dei pick-up stipati di uomini e donne, non c’è tempo da perdere. I mezzi dalle ruote possenti artigliano la sabbia, sobbalzano pesantemente infierendo sull’equilibrio già precario dei passeggeri. Se cadi, nessuno si fermerà per ricuperarti e sarai abbandonato alle grinfie della morte. Per Yassoud, per la sua natura sensibile, mentre il gruppo di emigranti, di cui fa parte, procede a piedi sulla sabbia rovente, si prospetta il dilemma fatale: soccorrere la donna che si accascia esausta o abbandonarla per proseguire il cammino? Il dovere morale di aiutare cozza fortemente contro l’imperativo imposto dai trafficanti, che non concedono alcuna sosta per il soccorso, considerato un’inutile perdita di tempo nella catena a tappe forzate del viaggio. E’ un dilemma di enorme complessità, un braccio di ferro tra etica e necessità di sopravvivenza, un dramma dove il senso dell’umano e del tragico non trovano il tempo di interrogarsi, ma soltanto quello che annuncia il rischio di smarrirsi.

Il deserto è come il mare, onde di sabbia e d’acqua scomposte dal vento, onde che possono incresparsi, sollevarsi come dune e cavalloni. Il deserto e il mare si arrabbiano e si placano in alternanza, come Dei avversi o favorevoli alla sorte degli uomini. Sono metafore della vita alle prese con l’immensità degli spazi che ci proiettano verso i confini dell’assoluto. L’anima diventa incerta, ma la forza, l’intuito, la purezza della gioventù è capace di tutto. Gli spiriti amici degli emigranti aiutano la traversata.

Le coste dell’Europa si chiamano Italia. Il mezzo per l’approdo è la classica e ormai nota carretta del mare. I trafficanti, che ben sanno come non rischiare, per i loro sporchi traffici, rimangono a terra al sicuro e affidano la conduzione della barca a Yassoud. Sarà dunque lui il responsabile del viaggio, sarà lui il capitano di tutti, sarà suo il compito di portare in salvo le persone e soprattutto l’umano che deve vivere in loro.

Pierangelo Scala