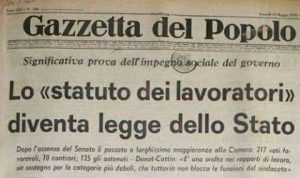

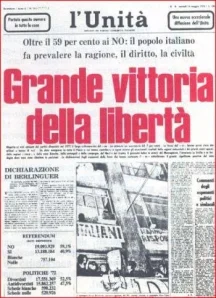

Il 20 maggio 1970 lo Statuto dei Lavoratori diventa legge. Cinquantacinque anni fa l’approvazione della Legge 300 che attuò pienamente i diritti costituzionali dei lavoratori. Diritti che nel tempo però sono stati nuovamente erosi.

Il 20 maggio 1970 veniva approvata la legge 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, per tutte e tutti lo Statuto dei lavoratori.

Il 20 maggio 1970 veniva approvata la legge 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, per tutte e tutti lo Statuto dei lavoratori.

La legge rappresentò l’epilogo delle lotte sindacali della fine degli anni sessanta, della lunga vertenza per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici e dell’autunno caldo del 1969.

Due esempi significativi sono la regolamentazione del diritto d’assemblea (art. 20), e la procedimentalizzazione del potere disciplinare (art. 7), di fatto copiate testualmente, dal contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici che chiuse il secondo biennio rosso, nel dicembre del 1969.

Nessuna normativa ha costituito una legge di attuazione costituzionale quanto lo Statuto dei diritti dei lavoratori, in rapporto a una Costituzione che pone il lavoro alle fondamenta dell’edificio repubblicano (art. 1) e, coerentemente, impegna la Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35). Ciò che di fatto la lege sanciva era che l’organizzazione produttiva doveva modellarsi sulle esigenze della persona che lavora e non viceversa.

Nessuna normativa ha costituito una legge di attuazione costituzionale quanto lo Statuto dei diritti dei lavoratori, in rapporto a una Costituzione che pone il lavoro alle fondamenta dell’edificio repubblicano (art. 1) e, coerentemente, impegna la Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35). Ciò che di fatto la lege sanciva era che l’organizzazione produttiva doveva modellarsi sulle esigenze della persona che lavora e non viceversa.

La legge 300 sanciva come fondamentali alcuni diritti dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali e quindi rappresenterà di fatto una svolta dal punto di vista sia politico che giuridico. Le parole dell’articolo 3 della Costituzione, che invocava l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese diventavano legge.

I contenuti

Il titolo Primo (articoli dall’1 al 13) disciplinava diritti e divieti volti a garantire la libertà e dignità del lavoratore. In particolare in materia di libertà di opinione del lavoratore, regolamentazione del potere di controllo e disciplinare, di mansioni e trasferimenti.

Il titolo Secondo (articoli dal 14 al 18) era dedicato alla libertà sindacale, nell’affermare e disciplinare il principio cardine del diritto di costituire associazioni sindacali nei luoghi di lavoro e di aderirvi, sanciva la nullità degli atti discriminatori (articolo 15), poneva il divieto di costituire o sostenere sindacati di comodo e, allo scopo di rendere effettivi tali diritti, introduceva la garanzia della stabilità del posto di lavoro, disponendo le tutele accordate al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (articolo 18, modificato più volte e in pratica cancellato dal Jobs act di Renzi).

Nel titolo Terzo si tracciavano le prerogative dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, attraverso il riconoscimento al sindacato del potere di operare nella sfera giuridica dell’imprenditore, per il conseguimento dei propri obiettivi di rappresentanza e di tutela.

Tra le disposizioni del titolo Quarto, fondamentale l’articolo 28, che predisponeva un particolare strumento giudiziario volto a reprimere condotte antisindacali, che impedissero o limitassero l’esercizio dell’attività sindacale o del diritto di sciopero.

55 anni dopo

Oggi il mondo del lavoro è sempre più frammentato e diviso: la classe operaia è fatta da braccianti, riders, irregolari, immigrati, precari, donne, spesso costretti per sopravvivere al ricatto di chi li sfrutta con bassi salari, privandoli di ogni diritto e con il ricorso a volte della violenza. Gli orari di lavoro sono dilatati, la flessibilità e la reperibilità un dovere, lo smart working, ennesimo strumento di divisione, spacciato per comodità. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, così titolava la legge. Libertà e dignità che, insieme a un salario dignitoso per tutti i lavoratori fanno di un paese una democrazia compiuta.

Oggi il mondo del lavoro è sempre più frammentato e diviso: la classe operaia è fatta da braccianti, riders, irregolari, immigrati, precari, donne, spesso costretti per sopravvivere al ricatto di chi li sfrutta con bassi salari, privandoli di ogni diritto e con il ricorso a volte della violenza. Gli orari di lavoro sono dilatati, la flessibilità e la reperibilità un dovere, lo smart working, ennesimo strumento di divisione, spacciato per comodità. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, così titolava la legge. Libertà e dignità che, insieme a un salario dignitoso per tutti i lavoratori fanno di un paese una democrazia compiuta.

Lo Statuto dei lavoratori rappresenta uno spartiacque – ribadisce Federico Bellono, segretario generale della CGIL di Torino – non solo per i suoi contenuti ma anche per il periodo in cui è stato approvato – tra le lotte operaie della fine degli anni ’60 e il decennio successivo: la fase di maggiori conquiste dal dopoguerra in poi. Dagli anni 80 inizia la ritirata, segnata simbolicamente dalla sconfitta alla Fiat. E la ritirata ha significato anche meno diritti, e nel tempo questa deriva è sembrata inevitabile, inarrestabile, con la complicità della politica, a prescindere dal colore, dalla legge Biagi al Jobs Act. I referendum sul lavoro promossi dalla Cgil vogliono fermare questa deriva, aprire – naturalmente non da soli – una fase diversa, facendo i conti con il lavoro di oggi e di domani: licenziamenti, precarietà, sicurezza, appalti. In questi titoli sono racchiuse le questioni principali, per questo diciamo che il voto è la nostra rivolta!

Simonetta Valenti