I PFAS, inquinanti invisibili ma persistenti, sono stati trovati nell’acqua potabile di decine di comuni: ecco cosa significa (e perché dovresti saperlo).

Sei lì che passi il tuo tempo su un social qualunque e all’improvviso un post sponsorizzato o pubblicato da una tua amica attira la tua attenzione: PFAS nell’acqua potabile del Piemonte: Torino e altri 70 comuni coinvolti. Decidi di seguire il link …

Sei lì che passi il tuo tempo su un social qualunque e all’improvviso un post sponsorizzato o pubblicato da una tua amica attira la tua attenzione: PFAS nell’acqua potabile del Piemonte: Torino e altri 70 comuni coinvolti. Decidi di seguire il link …

Magari abiti a Cascinette di Ivrea o a Fiorano Canavese o a Carema e scopri così che il tuo comune risulta tra quelli le cui acque potabili sono state analizzate e nonostante quel po’ di ansia che ti è salita clicchi qui

Se abiti a Carema (pallino verde) tiri un sospiro di sollievo, se invece abiti a Fiorano (pallino rosso) o a Cascinette (pallino giallo) inizi a preoccuparti.

Chiaramente non distingui tra rosso e giallo, sai che il secondo è meglio del primo, ma entrambi non sono verde, il che significa che nella tua acqua potabile c’è qualcosa che non dovrebbe esserci.

Metti un attimo in pausa la visualizzazione della mappa e vai alla ricerca di informazioni un po’ più dettagliate su questi PFAS, e ti si apre un mondo.

Ah sì, perché quello dei PFAS è veramente un mondo proprio per l’estensione dell’argomento.

Ma cosa sono questi PFAS?

Dato che stai leggendo ti abbrevio la ricerca dandoti alcuni dati.

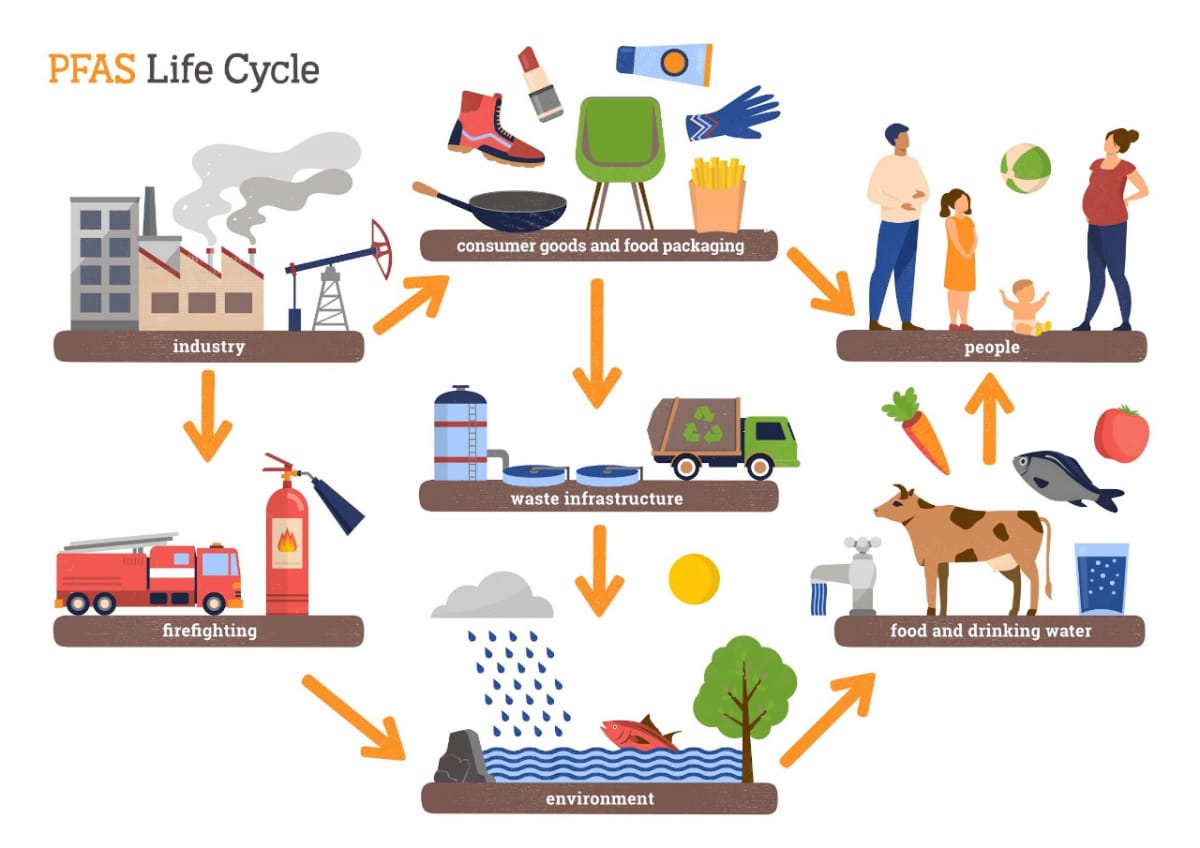

PFAS è l’acronimo di Sostanze PerFluoroAlchiliche (e Poli-), una famiglia che include migliaia di composti chimici sintetici formati da catene di atomi di carbonio (C ) e fluoro (F), che vengono utilizzati nella produzione di tantissimi materiali in diversi ambiti.

Hanno proprietà idrofobiche e lipofobiche: respingono acqua e grasso e per le loro proprietà tensioattive vengono usati sia come componenti che come coadiuvanti di produzione (diminuendo tempi e aumentando le quantità) per moltissimi materiali: pentole antiaderenti, imballaggi per alimenti, tessuti impermeabili, detergenti, schiume antincendio…

Sono in circolazione dagli anni ’40. E oggi ne conosciamo almeno 4730 tipi diversi.

Dove sta il problema?

Il legame C-F che li caratterizzano è un legame molto forte che rende i PFAS resistenti ai maggiori processi naturali di degradazione e per questa caratteristica vengono chiamati forever chemicals, ovvero sostanze particolarmente permanenti nell’ambiente, dove, se durante le produzioni industriali non vengono ben gestite, possono finire nelle falde acquifere, nei terreni ed accumularsi nelle piante e da qui il rischio di entrare nella catena alimentare, oppure possono contaminare le acque potabili.

Quindi hai scoperto che i PFAS sono gli Highlanders delle sostanze chimiche e se abiti a Cascinette o a Fiorano rischi pure di trovarteli nell’acqua del tuo rubinetto.

A questo punto la domanda nasce spontanea: fanno male alla salute?

Studi scientifici sperimentali epidemiologici dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – www.efsa.europa.eu) hanno evidenziato come l’esposizione, principalmente attraverso ciò che mangiamo e beviamo, ad alcune di queste sostanze porti all’aumento dei livelli di colesterolo, ad alterazioni del fegato e della tiroide, ha effetti sul sistema immunitario e riproduttivo e porti ad un maggiore rischio di sviluppare neoplasie.

Adesso l’ansia si è trasformata in angoscia. Ma…

Innanzi tutto i PFAS sono una classe di sostanze molto numerosa e di alcuni sono noti gli effetti sulla nostra salute e sull’ambiente, di alcuni si sa che non ne hanno e di altri ancora non si sa o si sta ancora studiando l’impatto.

La contaminazione è presente da anni, ma non producendo i PFAS effetti acuti, ovvero nell’immediatezza della contaminazione, e avendo caratteristiche ottimali per le produzioni industriali non sono state fatte valutazioni iniziali approfondite.

E quindi? È emergenza?

Non c’è una situazione di emergenza, tranne in alcune zone definite hotspot dall’UE, ma sicuramente c’è un problema che si sta affrontando su diversi piani: monitoraggio dell’ambiente e biomonitoraggio umano e investimenti in ricerca per l’utilizzo di molecole che non creino problemi non solo nell’immediato ma anche in futuro. A tal proposito sono stati introdotti dei PFAS a catena corta (fino a 5 atomi di C, il più noto GenX) che hanno una persistenza nell’ambiente inferiore, ma le cui prestazioni sono inferiori e che si presuppone abbiano un profilo tossicologico migliore rispetto a quelli catena lunga (oltre 5 atomi di C) anche se al momento non ci sono dati sufficientemente solidi per questa affermazione. Anche perché per garantire le stesse prestazioni di quelli a catena lunga ne vengono utilizzati in quantità maggiore.

In Italia c’è una zona hotspot in Veneto ed è quella determinata dall’inquinamento della Miteni spa, un’area di 180km2 tra le province di Vicenza, Verona e Padova, dove quest’industria chimica produce prodotti fluorurati a partire dagli anni ’60.

In Piemonte la zona più inquinata si trova in provincia di Alessandria dove c’è un monitoraggio delle reti idriche a partire dal 2008 nella zona del polo chimico industriale di Spinetta Marengo.

Cosa dice la legislatura?

Nel 2020 l’UE ha emesso una direttiva concernente la qualità e la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano (Direttiva UE – 2020/2184) che stabilisce tra le altre cose i limiti ammessi per i PFAS. Per rientrare in questi parametri gli stati membri devono adottare misure necessarie a garantire le acque destinate al consumo umano.

In Italia per attuare la direttiva europea è stato scritto il D.Lgs 18/2023 che prevede che dal 12 gennaio 2026 diventi obbligatorio controllare la presenza dei PFAS nelle acque potabili e dove sono riportati i limiti di 0.5 µg/l (500ng/l) per i PFAS totali e 0.1 µg/l (100ng/l) per la Somma di PFAS che sono un sottoinsieme dei primi che contiene sostanze (20) ritenute preoccupanti. Le ASL possono adottare, previo consulto con la Regione e l’ISS, valori più restrittivi.

In Italia per attuare la direttiva europea è stato scritto il D.Lgs 18/2023 che prevede che dal 12 gennaio 2026 diventi obbligatorio controllare la presenza dei PFAS nelle acque potabili e dove sono riportati i limiti di 0.5 µg/l (500ng/l) per i PFAS totali e 0.1 µg/l (100ng/l) per la Somma di PFAS che sono un sottoinsieme dei primi che contiene sostanze (20) ritenute preoccupanti. Le ASL possono adottare, previo consulto con la Regione e l’ISS, valori più restrittivi.

E quindi a Fiorano o Cascinette come siamo messi?

Vediamo cosa dicono le mappe di Greenpeace: a Fiorano Canavese si scopre essere stata fatta l’analisi su un solo prelievo dove è stata riscontrata la presenza di PFAS (20ng/l). Il pallino rosso è determinato dal fatto che nel 100% dei campioni (1) risulta la presenza di PFAS, se si passa alla mappa dove viene messa in evidenza la quantità il pallino si colora di giallo perché è inferiore al limite di 100ng/l stabilito dal D.Lgs 18/2023 per la somma di PFAS. Invece a Cascinette di prelievi ne sono stati fatti 2 e solo in uno è stata rilevata la presenza di PFAS (10ng/l) e per questo in entrambi i casi il pallino è giallo.

Quindi allarme rientrato? Angoscia superata?

Quasi. Nella maggior parte dei prelievi fatti in Piemonte e la totalità di quelli fatti in Canavese ha messo in evidenza che dove sono stati rilevati PFAS questi rientrano nei valori limite del D.Lgs 18/2023 e che sono stati stabiliti secondo degli studi scientifici sperimentali ed epidemiologici europei. Greenpeace ha raccolto 260 campioni in 235 comuni italiani e ha rilevato in circa l’80% la presenza di decine di PFAS diversi, ma le stesse analisi hanno riscontrato nella quasi totalità una quantità inferiore ai 100ng/l.

Bisogna considerare anche che le tecniche di rilevamento migliorano sempre più e sempre più piccole quantità vengono rilevate e potrebbe accadere che alcuni di quei pallini verdi si possano trasformare in gialli.

In conclusione: serve panico? No. Serve consapevolezza.

I PFAS esistono, sono un po’ dappertutto e alcuni sono pericolosi per la nostra salute. Ma il rischio dipende dalla quantità, dalla durata dell’esposizione e dalla sostanza specifica.

Per la loro persistenza nell’ambiente dobbiamo pensarla in termini di rischio a lungo termine e quindi puntare a ridurne l’uso, evitarne la dispersione, bonificare le zone inquinate.

E tu?

Hai controllato se il tuo comune è stato analizzato? Sono state trovate PFAS?

Miriam Perini