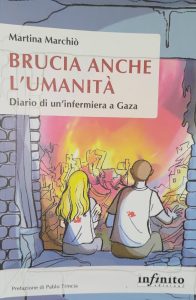

Diario di un’infermiera a Gaza

Per come ce lo ricorda la filosofia, soprattutto attraverso il pensiero di Eraclito (mi permetto questo riferimento solo perché la mia ormai flebile memoria ancora custodisce il suo nome) ogni cosa oscilla nella sua dimensione bipolare.

l mondo cerca continuamente un equilibrio attraverso il caracollare degli opposti.

Ogni diritto ha il suo rovescio, ogni “più” il suo “meno”, ogni luce il suo contraltare buio.

E anche il sangue, il sangue universalmente vermiglio, il sangue che ci accomuna nel rosso pulsare della vita, il sangue che dovrebbe stigmatizzare ogni pregiudizio razziale, può essere simbolo di umana pietà oppure di inaudita e disumana ferocia.

Martina Marchiò è una giovane infermiera, “un’infermiera zen”, come lei stessa si definisce, un’infermiera che ha scelto di svolgere il suo ruolo, con Medici Senza Frontiere, nelle pericolose missioni in territorio di guerra.

Martina, dunque, usa le mani a contatto del sangue, ma non per sporcarsele come chi ha provocato morti e feriti, ma per difendere e rimettere in circolo il fluido salvifico della vita. Martina Marchiò è stata recentemente a Ivrea dove ha presentato il suo libro di cui nel titolo di questo pezzo.

La sua è stata una testimonianza diretta di un’esperienza, sul campo, nella striscia di Gaza, che non si può relegare al semplice ambito professionale ma che va ben oltre mettendo a nudo tutta la complessità delle situazioni e degli interventi a cui questi operatori sono chiamati.

Il libro è un accorato appello alla ribellione di fronte al sangue innocente, quello che a tutt’oggi conteggia circa 40.000 civili palestinesi uccisi, senza contare il numero imprecisato dei dilaniati e amputati, bambini compresi.

Lenire il dolore e curare le ferite, schierarsi dalla parte della vita a rischio della propria, usare gli strumenti della medicina contro quelli della guerra. Questo è il compito di Martina, un compito che deve fare i conti con la paura di precipitare nell’angoscia i propri cari, il timore per la propria incolumità, quello di smarrirsi nei meandri del crollo psicologico con gli occhi saturi di immagini atroci.

Anche per questo Martina, oltre che infermiera, è insegnante di Yoga, per non lasciarsi sopraffare dall’emotività, quella che, se da un lato ci preserva come esseri umani, dall’altro ci penalizza nell’autocontrollo e nella lucidità indispensabili per ben operare.

Di mezzo c’è sempre la vita nella lotta con la morte, sua eterna antagonista, che furoreggia a Gaza in un diluvio di bombe, esplosioni e massacri. L’infermiera annota e scrive perché sa che la parola può aprire un varco nel muro dell’indifferenza, in modo che non finisca in fumo anche quel briciolo di umanità superstite, quella che ci rende intollerabile il pianto di chi ha perso tutto, la vista dei corpi straziati, il sangue che annerisce sotto la polvere delle macerie.

Di mezzo c’è sempre la vita nella lotta con la morte, sua eterna antagonista, che furoreggia a Gaza in un diluvio di bombe, esplosioni e massacri. L’infermiera annota e scrive perché sa che la parola può aprire un varco nel muro dell’indifferenza, in modo che non finisca in fumo anche quel briciolo di umanità superstite, quella che ci rende intollerabile il pianto di chi ha perso tutto, la vista dei corpi straziati, il sangue che annerisce sotto la polvere delle macerie.

Per fortuna, nella dialettica dei contrari, il coraggio si contrappone alla paura, e Martina ha scelto, come suggeriva Gandhi, di essere lei stessa quel cambiamento che vuole vedere nel mondo. Quindi, siccome ha sposato la sua missione, sale sull’aereo e parte.

Il libro è un diario, una storia di vita e solidarietà, in un territorio dove la vita non conta più nulla, dove gli stessi operatori, come Martina, possono cadere, da un momento all’altro, vittime a loro volta della follia dei potenti.

La striscia di Gaza è, sono sue parole, un carcere a cielo aperto: folla miseranda per le strade, accampamenti improvvisati, carri, carretti, animali e sguardi perduti di gente senza un domani, una popolazione in fuga, che si addensa, si accalca, soffre e muore.

Naturalmente, il confine dell’Egitto, a pochi chilometri di distanza dall’inferno, prevede un insormontabile sbarramento per i profughi, a meno che… a meno che il lasciapassare universale del dollaro non faccia tintinnare la sua musica.

Ci vogliono 10.000 dollari per un profugo maschio e altrettanti per una donna, con i piccoli a carico, per varcare il confine e salvare la pelle.

Chi ha i soldi passa e chi non li ha resta perché così vibra il suono della moneta, potente e cinico come l’onda d’urto delle bombe che scuotono i palazzi di Gaza. Il libro di Martina non si addentra nelle analisi della politica, più spesso ostaggio dei belligeranti che fucina di soluzioni, ma è narrazione di come si svolge il lavoro di una infermiera in quelle condizioni, dove tutto è precario, dalla camera che si condivide con le colleghe, alla penuria degli ambienti, all’attenzione sempre rivolta a non bere l’acqua salata che tende a rimpiazzare quella dolce.

E poi, è d’obbligo non trascurare una meticolosa precisione negli spostamenti perché Israele conosce ogni coordinata degli orari di questi operatori. “Se hai dimenticato qualcosa non tornare indietro a riprenderla, potrebbe costarti molto caro!” sentenzia saggiamente chi è arrivato sul prima di lei. La pace è un sogno scaduto, la speranza un’idea volatile ed evanescente. Lo spirito ribelle e resiliente, però, non demorde e in Martina si affida alle note di “Bella Ciao”, canticchiata forse solo con il pensiero che anima un sorriso.

Il sorriso è lo stesso che saluta gli aquiloni, quelli che i bimbi consegnano al vento del gioco che è, nella distruzione generale, l’estremo soffio colorato di speranza. Ma la morte dilaga e la vita mutilata nel corpo, forse, fa ancora più paura. Perdere gli arti, vedere gambe spappolate, corpi senza braccia, bambini feriti con traumi e lesioni gravissime, orfani che vagano, costituisce un calvario per tutti.

Si stima, come dice l’autrice, che la guerra causerà 12.000 nuovi casi di disabilità. la catastrofe di un odio che si autoalimenta nel tempo.

La guerra riafferma il primato della barbarie e sembra invincibile, soprattutto quando usa l’arma della fame, costringendo un popolo ai limiti della sopravvivenza per fame, e questa cosa, come ricorda Martina, ci rende ulteriormente tutti complici. E poi ci sono i sacchi bianchi con i cadaveri che non trovano più posto negli obitori.

Corpi ammucchiati in sacchi annodati alla meglio, corpi senza nome, trasportati a spalla e in cerca di sepoltura. E tutto questo con il senso di impotenza che ti paralizza in un susseguirsi di domande vecchie come il mondo e in attesa di risposte che non arrivano.

La narrazione di Martina si conclude a fine missione, con il suo ritorno a casa dopo sei mesi nella striscia di Gaza.

Nel suo scritto si palesa una parola chiave, un termine che nella cultura orientale ha una grande valenza, e di cui noi tutti dovremmo indagare il significato più autentico.

Il termine è “compassione”, uno stato dell’essere e una possibilità per la pace, una condizione dove la vita e la morte possano trovare, finalmente, il senso più innocente della loro eterna dialettica.

Pierangelo Scala