Non solo libri quest’anno come consigli natalizi: anche una mostra e due serie televisive

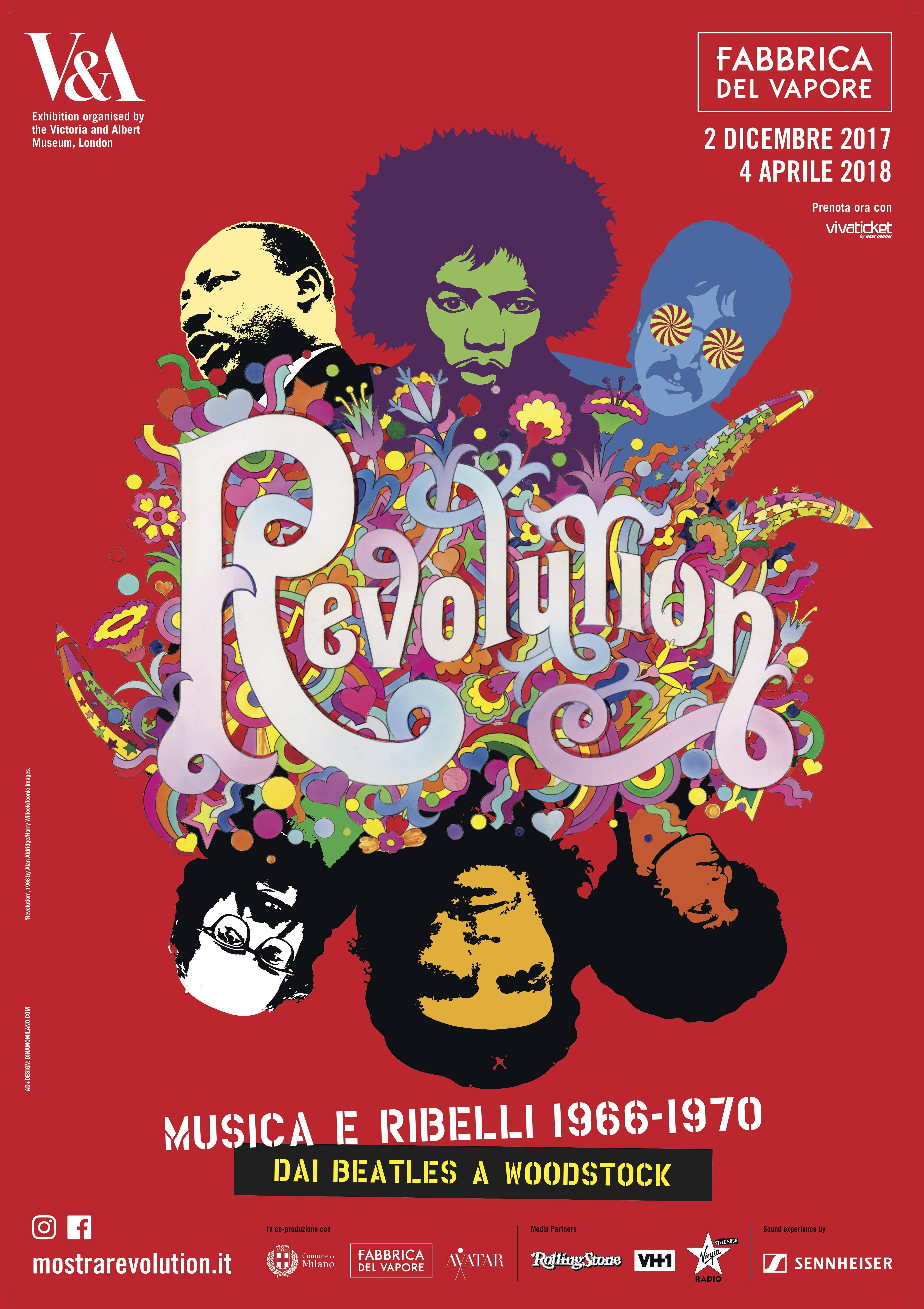

Mostra – Revolution. Musica e ribelli 1966-1970. Dai Beatles a Woodstock

Mostra – Revolution. Musica e ribelli 1966-1970. Dai Beatles a Woodstock

All’ingresso ti danno una cuffia audio che si connette automaticamente alla colonna sonora della sezione in cui ti trovi e ti rendi subito conto che in quei pochi anni è nato di tutto: Hendrix, Joplin, Who, Rolling, Dylan, ecc. ecc. Sono esposti vinili, abiti di scena, compresi quelli di Sgt. Pepper di John Lennon, poster, spartiti originali, strumenti, video. Ma la musica è solo una parte, nelle sette sezioni la mostra esplora la contestazione giovanile, l’utopia delle comuni, i nuovi stili di vita, l’arte, l’antimilitarismo, il primo consumismo, fino all’ultima sala dove davanti a uno schermo gigante puoi sdraiarti e immergerti in Woodstock e farti trafiggere dalla chitarra distorta di Jimy Hendrix che massacra l’inno americano.

Fino al 4 aprile a Milano alla Fabbrica del vapore, ex edificio industriale che ospita anche una grande retrospettiva su Che Guevara.

Francesco Curzio

Serie TV – 13 reasons why

Una serie televisiva che fa riflettere

Quest’anno i consigli di lettura includono anche la possibilità di dare consigli di visione, ed io non voglio perdere questa bella occassione. Sono un’accanita consumatrice di serie tv, soprattutto inglesi e statunitensi (purtroppo quelle italiane sono ancora ad un livello di realizzazione troppo basso da tutti i punti di vista), trovo che la serie tv sia un ottimo mezzo per affrontare diversi temi, arrivando ad un pubblico assai più vasto di quello cinematografico (e pare che anche le case produttrici siano dello stesso avviso visto che grandi attori e attrici ci si stanno cimentando). E sono anche, per contro, un perfetto medoto di persuasione, a volte assai più efficace della politica attiva. Potrei citare diversi esempi, ma qui preferisco invece consigliare una serie che, utilizzando un tema di attuale drammaticità, cerca di affrontarlo in maniera artisticamente valida e socialmente utile.

Quest’anno i consigli di lettura includono anche la possibilità di dare consigli di visione, ed io non voglio perdere questa bella occassione. Sono un’accanita consumatrice di serie tv, soprattutto inglesi e statunitensi (purtroppo quelle italiane sono ancora ad un livello di realizzazione troppo basso da tutti i punti di vista), trovo che la serie tv sia un ottimo mezzo per affrontare diversi temi, arrivando ad un pubblico assai più vasto di quello cinematografico (e pare che anche le case produttrici siano dello stesso avviso visto che grandi attori e attrici ci si stanno cimentando). E sono anche, per contro, un perfetto medoto di persuasione, a volte assai più efficace della politica attiva. Potrei citare diversi esempi, ma qui preferisco invece consigliare una serie che, utilizzando un tema di attuale drammaticità, cerca di affrontarlo in maniera artisticamente valida e socialmente utile.

La serie si intitola 13 reasons why, in italiano 13, esattamente come il romanzo di Jay Asher da cui è stata tratta. E’ andata in onda in esclusiva su Netflix a partire da marzo 2017 e contsa di 13 episodi. La storia è ambientata in un liceo e ha come protagonisti un gruppo di adolescenti, una delle quali commette suicidio e lascia 7 audiocassette con 13 registrazioni (sì avete letto bene: adiocassette) agli amici e compagni, per raccontare il suo gesto a chi ne ritiene essere, in qualche modo, responsabile. Hanna Baker, questo il nome della suicida, sceglie l’amico Clay Jensen come primo destinatario e distributore dei nastri. Tormentato, il ragazzo inizia ad ascoltare le registrazioni per capire che ruolo ha avuto in quel tragico gesto. Scoprirà che Hannah è stata vittima di voci malevole, bullismo da parte dei compagni, e che molti di questi ultimi, dietro le apparenze, nascondono segreti anche terribili. Durante l’ascolto, Clay verrà ostacolato dagli altri destinatari delle cassette, che vogliono impedirgli di far trapelare le verità conosciute da Hannah. In seguito è stato anche mandato in onda il documentario Tredici: oltre i perché, in cui i produttori, il cast della serie e alcuni psicologi discutono dei temi trattati nella serie come depressione, bullismo e violenza sessuale. Insomma, un bel modo di usare il linguaggio filmico, tanto vicino ai ragazzi, per trattare di questioni relative alle problematiche adolescenziali, attraverso un canale utilizzabile da chi può e deve occuparsene quotidianamente, come docenti e genitori, per esempio.

Interessante infatti l’uso delle audiocassette, oggetto obsoleto ma caro ai più grandi, da parte della ragazza per diffondere il suo messaggio, come simbolo di un ponte tra generazioni e anche di un legame che accomuna tutti gli adolescenti di ogni epoca. Clay e gli altri sono costretti a trovare un apparecchio in grado di leggere quel particolare supporto, hanno quindi dovuto mettere in atto una volontà, operare una scelta per poter conoscere. Altro messaggio da non sottovalutare. Bravi gli attori e le attrici, seppur molto giovani, bella l’ambientazione, ritmi molto lenti, quasi ipnotici, a tratti volutamente fastidiosi e ripetitivi. Ottimo il lavoro sulla focalizzazione e sul punto di vista. La critica ha accolto la serie molto positivamente, alcuni istituti scolastici americani, canadesi e australiani, invece, non ne hanno raccomandato la visione, oppure addirittura l’hanno vietata, dando come motivazione la spettacolarizzazione del suicidio. Ma sono paesi in cui il tasso dei suicidi giovanili è molto alto e quindi si spiega una certa cautela nel trattare il tema.

Certo è che vietare un film con tale motivazione fa rilevare una certa immaturità nel saper distinguere tra realtà e finzione, usando la seconda come esatta corrispondenza della prima e non come mezzo per poter raccontare meglio la seconda, spiegandone gli aspetti negativi e positivi. La finzione è quel luogo in cui si può espiare qualsiasi colpa e porre rimedio a qualsiasi torto, o perlomeno il luogo in cui si può comprendere la necessità del farlo. La realtà non ha rimedio. La serie prova a farci riflettere su ciò che non ha rimedio, facendoci vedere il dopo che altrimenti non vedremmo attraverso il prima che non abbiamo avuto modo di vedere nel suo intero e di raccontare nella sua infinità complessità. Non ci dà soluzioni, ma spunti di riflessione. E ne vale la pena.

La serie è scaricabile da Netflix.

Lisa Gino

Serie TV – The Knick

Due stagioni, venti puntate in totale da cinquanta minuti l’una: tanto basta per fare di The Knick una delle serie più “coraggiose” e intraprendenti tra le tante recenti che sono state prodotte sulla medicina. Dimenticatevi il cinico Dottor House, la serietà di E.R. o la pseudo comicità alla Scrubs. The Knick è una serie ambientata nel mal’equipaggiato ospedale Knickerbocker, detto Knick, nella New York di fine Ottocento. Il protagonista è John Thackery, un medico arrogante e dipendente dall’oppio e dalla cocaina (sostanza usata sperimentalmente come anestetizzante all’epoca) che diventa capo del reparto di chirurgia dell’ospedale. Al suo fianco c’è Algernon Edwards un brillante medico tornato dall’Europa a New York, dove i pazienti si rifiutano di farsi toccare da lui perché è nero.

Due stagioni, venti puntate in totale da cinquanta minuti l’una: tanto basta per fare di The Knick una delle serie più “coraggiose” e intraprendenti tra le tante recenti che sono state prodotte sulla medicina. Dimenticatevi il cinico Dottor House, la serietà di E.R. o la pseudo comicità alla Scrubs. The Knick è una serie ambientata nel mal’equipaggiato ospedale Knickerbocker, detto Knick, nella New York di fine Ottocento. Il protagonista è John Thackery, un medico arrogante e dipendente dall’oppio e dalla cocaina (sostanza usata sperimentalmente come anestetizzante all’epoca) che diventa capo del reparto di chirurgia dell’ospedale. Al suo fianco c’è Algernon Edwards un brillante medico tornato dall’Europa a New York, dove i pazienti si rifiutano di farsi toccare da lui perché è nero.

Una serie fortemente originale, nella quale l’accuratezza per i dettagli storici viene affiancata ad una licenza poetica e di linguaggio in grado di trasmettere allo spettatore un’immagine della società d’inizio secolo connotata da divisioni di ceto e di classe e nella quale una borghesia intellettuale (i dottori e i medici, votati alla chirurgia sperimentale in un’epoca nella quale il consenso informato non si sarebbe mai potuto immaginare) si affianca ad una borghesia “di roba” (generosi benefattori dell’ospedale, illuminati imprenditori “progressisti” in grado di cogliere nelle scoperte tecniche prestate alla medicina moderna un mercato avanguardistico, innovativo); il tutto senza trascurare la presenza di una nobiltà “stanca” e un proletariato grezzo, fatto di uomini e donne, bianchi, neri, ebrei; in una New York nella quale il miracolo di una giornata di lavoro senza incidenti si intreccia con i quartieri a luci rosse dove la prostituzione in case chiuse domina e mercifica la donna.

E come sommo Dio il “Progresso”, sia esso scientifico, chirurgico, tecnico o economico. Tutto può essere giustificato in nome del progresso, persino la dignità umana, lacerata orribilmente in quella camera chirurgica del Knick, dove razzismo, misoginia, intolleranza e lotta per la sopravvivenza hanno, nel bene, ma soprattutto nel male, disegnato le fondamenta della medicina moderna.

Andrea Bertolino