La promozione della manualità come elemento culturale, specie perché la tecnica sia strumento dell’Uomo e non l’Uomo strumento della tecnica.

Se prendete la strada che dagli 850 metri circa di quota sul livello del mare di Andrate, il punto più alto della Serra d’Ivrea, vi porta ai 1159 metri di Oropa troverete, dopo avere attraversato l’Elvo, un imponente edificio che si staglia nella valle sottostante.

Quella strada si chiama “Tracciolino” e vi consiglio di farla in bici, perché, per quanto quasi pianeggiante, è piena di curve e con dei punti molto stretti, essendo scavata nella roccia. Anche l’edificio che troverete a un certo punto, dopo l’Elvo, è di roccia.

Tutto costruito con la tecnica della “pietra a secco”, deve il suo nome a dei monaci trappisti, in fuga dalla Rivoluzione francese, che lo abitarono tra il 1796 e il 1802.

Solo sei anni di uso proprio, secondo l’idea di chi lo costruì, poi venne l’abbandono o l’utilizzo parziale come alpeggio.

Da qualche decennio, grazie al lavoro dell’Associazione della Trappa, è diventato l’Ecomuseo della tradizione costruttiva della Valle Elvo; un luogo da visitare, dove si può andare anche a mangiare e, se si vuole, fermarsi a dormire.

E’ anche un vero monumento all’intelligenza della mano, esattamente quella di cui voglio scrivere nei Talking hands, raccontando il percorso che mi ha portato ad abbracciare e a proporre l’autocostruzione quale proposta per il futuro.

E’ anche un vero monumento all’intelligenza della mano, esattamente quella di cui voglio scrivere nei Talking hands, raccontando il percorso che mi ha portato ad abbracciare e a proporre l’autocostruzione quale proposta per il futuro.

L’autocostruzione non è il fai da te, è invece il riappropriarsi di saperi dei nostri antenati contadini. Mica andavano all’Ikea! Sapevano farsi le cose da soli anzi, spesso, in comunità. Quella è l’autocostruzione.

C’è un film degli anni ‘80, di cui è protagonista Harrison Ford, dove, la comunità Amish in cui si rifugia, autocostruisce un edificio in legno. Witness – Il testimone è anche un thriller, ma, a me, quello che mi ha sempre eccitato di più di quella pellicola, è proprio la costruzione comunitaria dell’edificio.

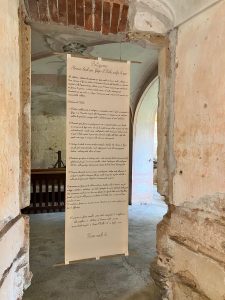

Ognuno ha la propria fissazione e a 15 anni la mia era già matura. Torniamo alla Trappa però. Se andate nella sala capitolare, quella che Giuseppe, il coordinatore dell’ecomuseo, vi inizia a raccontare dicendo “Non c’era una volta, neanche due, ma c’erano ben tre volte …” – perché effettivamente le volte sono crollate formando una spazio unico che unisce i tre piani dell’edificio – in quella sala, dicevo, troverete appesa una petizione per il cessate il fuoco a Gaza trascritta in bella calligrafia da mia figlia Sofia.

E’ per me motivo di grande orgoglio, certo per il contenuto ma, soprattutto, per la forma.

Io, invece, da bambino non stavo nei margini dei fogli, scrivevo tra una riga e l’altra, alternando lettere piccole e grandi senza logica; penso che, se ci fosse stata allora la moda, come purtroppo c’è oggi, delle diagnosi a tutti i costi, mi avrebbero etichettato come disgrafico.

Se il mio obiettivo è promuovere e recuperare la manualità come elemento essenziale dell’umanità, allora il mio punto di partenza, lo dico per dire, non fu dei migliori.

Imparai poi a stare nei margini con la volontà e il desiderio di fare contente le mie maestre della Casa del Sole, al Parco Trotter di Milano, Claudia e Margherita.

Mi sono riscattato solamente in quarta elementare quando, primo fra tutti i miei compagni di classe, introdussi la prospettiva nel disegno a mano libera.

Era il disegno di una panchina.

Ettore Macchieraldo

Questo il link per ricevere questi testi e altri che riguardano Imparare Facendo